今回は、きのあ将棋の「郷谷さん(上級)」に

後手番 早石田

で挑んだ一局を紹介します。

つい先日

「これだけで勝てる 石田流のコツ」

という本を読んだので実戦で試してみた感じですね。

上記の本では先手番での解説でしたが、後手番ではどうなるのか・・・

素人ならではの実戦をお楽しみください。

升田式石田流っぽくなる

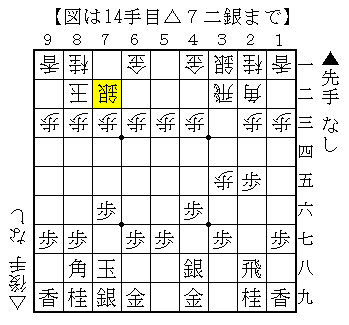

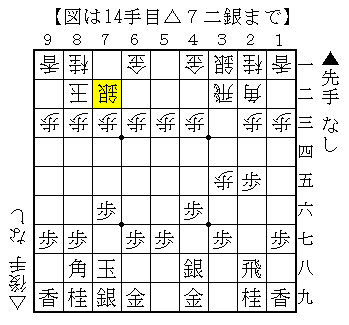

先手が「郷谷さん」、後手が「私」です。初手から、▲2六歩 △3四歩 ▲7六歩 △3五歩(下図)

郷谷さんは▲2六歩 のスタートをしても2手連続で飛車先の歩を伸ばしてくることが少ないので、序盤の4手はほぼこの形になります。

上図以下、▲2五歩 △3二飛(下図)

無事に飛車を3筋に振れたので早石田のスタートです。

上図以下、▲4八銀 △6二玉 ▲4六歩(下図)

何局か試した所、この▲4六歩 と突いた形の場合は急な仕掛けをしてこない傾向があることに気付きました。

仕掛けてくる可能性が0ではありませんが、比較的お互いに玉を囲い合う展開になりやすいです。

上図以下、△7二玉 ▲6八玉 △8二玉 ▲7八玉 △7二銀(下図)

美濃囲いが完成してちょっと安心です。

こういう風に玉を囲ってから動くのを「升田式石田流」って言うんでしたっけ?

私が中学生の頃は早石田と言えばこの形が定番だった気がします。

ここから早石田っぽく動いていきます。

角交換をしてこない形になり石田流の理想形へ

玉が囲えたので攻めの形を作っていきます。

上図以下、▲4七銀 △3四飛(下図)

不安定な感じがしてちょっと怖いですが、まずは飛車を浮いて先手に応手を聞きます。

上図以下、▲6八銀 △4四歩(下図)

郷谷さんは▲2二角成 と角交換することもあります。

早石田定番の変化なので、両方を学んで万全にしておかないといけませんね。

今回は角交換をしてこなかったので△4四歩 と止めてオーソドックスな石田流を目指しました。

上図以下、▲1六歩 △1四歩 ▲9六歩 △9四歩(下図)

後手は攻めの形を急ぎたいですが、端歩は受けておいた方がいいです。

上図以下、▲3八金 △3三桂 ▲7九金 △4二銀(下図)

棒金にきそうな▲3八金 に対し、△3三桂 は飛車が狭くなるのでちょっと危険かもしれません。

何となく跳ねてしまいましたが、警戒するなら桂跳ねは保留した方がいいですね。

上図以下、▲5六銀 △4三銀 ▲4七金 △1三角(下図)

△1三角 までくれば石田流の理想形も近づいてちょっと安心です。

上図以下、▲6六歩 △6四歩 ▲7七角 △5二金左(下図)

角道を止めた▲6六歩 には△6四歩 と突いて簡単に▲6五歩 を許さないのが良いと思います。

あと、細かい所ですが△5二金左 では△5四銀 と上がっておくのが先でした。

先手を自由にさせないように4筋と6筋を支えないといけませんから。

実戦は動いてこなかったので救われましたね。

上図以下、▲8八玉 △5四銀(下図)

ここまで組めれば後手の飛車・角・銀・桂が攻めに働く良い形になって満足です。

上図以下、▲7八金 △1二香(下図)

遠い未来に角で香車を取られるのを避けた△1二香 ですが、先手が角道を止めた形では損得は微妙です。

そろそろ駒組みも頂点に達してきたので仕掛けていきます。

理想形の攻めなのに・・・

後手の準備が整った上図。

ここから攻めます。

上図以下、▲6七銀 △4五歩(下図)

▲6七銀 と上がって5七の地点が薄くなったので△1二香 と待った手が生きました。

定番の△4五歩 から仕掛けます。

上図以下、▲4五同歩 △同銀 ▲同銀 △同桂 ▲4六歩(下図)

4五で銀交換をして桂馬も急所に跳ね出せて好調です。

桂取りの▲4六歩 には攻めを強行します。

上図以下、△3七桂成 ▲同金 △3六歩 ▲4七金(下図)

桂を成り捨てて歩を突くのが定番の攻め筋ですね。

1三の角も働いてきて楽しい瞬間です。

上図以下、△4五歩 ▲2四歩(下図)

急所を突く△4五歩 が攻めを継続する好手です。

先手は「角が通ったままでは戦えない」と▲2四歩 で止めにきました。

ここで△4六歩(下図)と踏み込めば後手よしだった所、私は疑問手を指して形勢を損ねます。

まずはAperyが示した正着の△4六歩 の変化を紹介します。

上図以下、▲4八金 △3七歩成 ▲同金 △4七歩成(下図)

軽く歩を成り捨てるのが好手でした。

上図以下、▲4七同金 △3九飛成(下図)

飛車に当てながら竜を作って後手勝勢です。

次に△2四角 と出られれば盤石ですね。

弱気な疑問手で形勢を損ねる

局面を戻します。

上図は▲2四歩 と角を止めにきた所です。

ここで△4六歩 と踏み込めば後手勝勢だったんですが、私が指したのはこの一手でした。

上図以下、△2四同飛(下図)

飛車交換してくれれば後手勝勢なんですが、そう都合よく進むわけもなく・・・

上図以下、▲2五銀 △5四飛 ▲3六銀(下図)

飛車を追いやられて窮屈になってしまいました。

仕方ないのでここからヤケクソの攻めをします。

上図以下、△4六歩 ▲5六金 △4七銀 ▲4五銀(下図)

「取ってくれれば・・・」

という△4七銀 の願いもむなしく▲4五銀 とかわされて先手優勢になっています。

上図以下、△5六飛 ▲同歩 △5七金(下図)

飛車を切ってムリヤリ金で貼りつきます。

上図以下、▲2三飛成 △6七金 ▲同金 △5八銀不成(下図)

△5八銀不成 が意外としつこく、形勢がちょっと戻りました。

「攻めが続けばどうにかなるかも・・・」

という希望が見えてきたような・・・

上図以下、▲6八金 △4七歩成 ▲2四歩 △6七銀打(下図)

角を封じられても△6七銀打 で必死に絡みつきます。

上図以下、▲4四桂 △6二金寄 ▲7九金 △6八銀成(下図)

受け切られそうな攻めでも頑張ります。

上図以下、▲6八同金 △6七金 ▲2一竜 △6八金(下図)

▲2一竜 と受けを放置したのでちょっと攻めが成立してきました。

上図以下、▲6八同角 △6七銀成 ▲3五角 △5七と(下図)

直接△7八金 と打って形を決める手もありましたが、攻め駒不足になると思って「と金」でジワジワ迫ります。

ここで先手のミスが出て頑張りが実りました。

上図以下、▲1五歩 △6八と ▲1四歩 △7八と(下図)

▲5二金 や▲5一銀 と絡んでいれば難しかった所、角を狙いに▲1五歩 ~ ▲1四歩 と2手も端歩を突いたのが疑問手でした。

後手の「と金」が急所に間に合い、金を持ち駒にしたまま寄せに入れて希望が見えてきましたね。

詰みを逃すグダグダ感・・・

「と金」が間に合って後手優勢になった上図。

ここからグダグダの寄せで手こずります。

上図以下、▲9七玉 △8九と ▲1三歩成 △9五歩(下図)

この辺までは問題ありません。

上図以下、▲9五同歩 △8五金(下図)

上から押さえる詰めろの金で勝ちと思ったら粘られます。

上図以下、▲8六金 △同金 ▲同歩 △9六歩 ▲8七玉(下図)

あとちょっとなんですが金1枚の使い方を間違えると逃げられそうです。

上図以下、△9五香 ▲9六香 △同香 ▲9七歩(下図)

実戦では気づきませんでしたが、ここで詰みがありました。

まずはその手を紹介します。

上図以下、△9七同香成 ▲同玉 △9六歩 ▲同玉 △9五歩(下図)

歩の連打で玉を叩けば詰んでいました。

上図以下、▲8七玉 △8八金 ▲9七玉 △9六香(下図)

までの詰みです。

もし△9五歩 を▲9五同玉 と取って上に来た場合は▲9四香 ~ ▲8四金 で詰みます。

詰めろで迫る鈍足の寄せ

局面を戻します。

上図は、先手が▲9七歩 と受けた所です。

ここで△9七同香成 といけば詰んでいましたが、私が指したのはこの一手です。

上図以下、△9一香(下図)

とりあえずの詰めろです。

上図以下、▲9六歩 △8八金 ▲9七玉 △7七成銀(下図)

ほぼ受けなしに追い込みましたが、一手違いの将棋なら負けてましたね。

上図以下、▲7一角 △同玉 ▲9五歩 △同香(下図)

ここで郷谷さんの投了となりました。

相変わらず中盤から終盤に差し掛かる辺りから死ぬほどヌルイですが、早石田での攻略のヒントにはなりそうな一局だったと思います。

実戦ではAperyが示したお手本を参考に勝ち切ってください。

最後に

後手番で「郷谷さん(上級)」に早石田をやると今回のように石田流の理想形に組めることもあります。(下図)

そうなった場合は基本的な攻め筋通りに攻めていってください。

私みたいに変な所で弱気にならなければ勝ち切れますから。

郷谷さんに対し、けっこう形を絞れる早石田は有効な攻略戦法になるかもしれません。

ちょっと覚えてみようかなと思った方は下記リンクの本を読んでみてください。

早石田の基礎から学べるので分かりやすいですよ。

私もしっかり本を読みなおして、もう少しパターン化できるように早石田での郷谷さん攻略をしていこうと思います。