今回は、きのあ将棋の「郷谷さん(上級)」を

横歩取り△3三角戦法

で攻略する一連の手順を紹介します。

昔懐かしい「中原囲い」を使った定跡の変化形なのでとっつきやすいと思いますよ。

居飛車党で郷谷さんへの具体的な勝ちパターンを持っていない方はぜひお試しください。

横歩取りの基本的な流れ

先手が「郷谷さん」、後手が「私」です。まずはポイントの局面までの手順を基本をおさらいしながらサラッと紹介します。

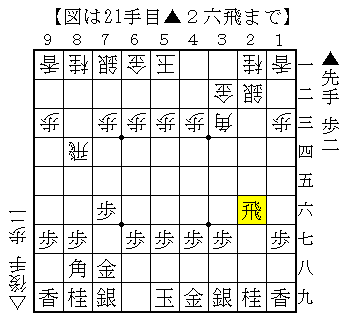

初手から、▲2六歩 △3四歩 ▲7六歩 △8四歩(下図)

お互いに「飛車先の歩」と「角道の歩」を1つずつ突き合うのが定番のスタートです。

上図以下、▲2五歩 △8五歩 ▲7八金 △3二金(下図)

そのまま飛車先を伸ばし合い、角頭を金で受けるのが相居飛車の将棋の基本形ですね。

上図以下、▲2四歩 △同歩 ▲同飛(下図)

まずは先手から飛車先の歩交換がきます。

ここで△2三歩 と打つ変化もありますが、

「△3三角戦法」

を目指すのでこちらも飛車先の歩交換にいきます。

上図以下、△8六歩 ▲同歩 △同飛 ▲3四飛(下図)

後手も飛車先の歩交換をしたタイミングで▲3四飛 と横歩を取るので

「横歩取り」

と名付けられたみたいです。

お互いに飛車が不安定な上に角も向かい合っていて怖い形ですよね。

このハラハラした感じが嫌いな人は横歩を取らない方が無難です。

「横歩を取る」

ということは、ここからいきなり終盤に突入する

「超急戦」

の変化も知らないといけませんから。

超急戦も1つじゃなく色々な形があって複雑ですし、

「手順を忘れたら終わり」

の怖さもあるので、そういったリスクを回避するならシンプルに飛車を2六や2八に引いて

「相掛かり」

にした方がいいですね。

ちなみに、超急戦にするかの選択権は後手にあるので、覚える定跡を減らしたいなら

「後手の時だけ横歩取りを受けて立つ」

という感じがいいと思います。

そうすれば横歩取りの中でも得意な形のみに絞って研究できますから。

定跡を忘れっぽい方はそんな感じをオススメします。

「横歩取り△3三角戦法」の序盤の注意点

先手が横歩を取った上図・・・

ここが横歩取りの大きな分岐点になります。

角交換をして不安定な3四の飛車を狙う手順で一気に終盤に突入する

「超急戦」

の変化もありますが、今回は比較的おだやかな形で攻略します。

上図以下、△3三角(下図)

この△3三角 が

「横歩取り△3三角戦法」

という名前にもなっている壮大な定跡のスタートになります。

横歩取りの中では穏やかな変化とはいえ、一手間違えればいきなり敗勢になったりもするので油断はできません。

基本となる手順を覚えて落とし穴に落ちないように駒組みの順番にも注意してください。

今回の攻略ではここから昔懐かしい形に組んでいきます。

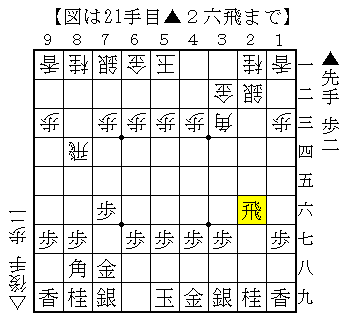

上図以下、▲3六飛(下図)

▲3六飛 では▲5八玉 ~ ▲3六歩 と右桂の活用を急ぎ攻撃的な布陣を築く

「青野流」

という指し方もありますが、郷谷さんは穏やかな▲3六飛 が多いです。

ここからは私が中学生の頃に学んだ懐かしい定跡手順で進みます。

上図以下、△2二銀 ▲8七歩 △8四飛 ▲2六飛(下図)

お互いの不安定だった飛車が安定し、突然死の危険性はとりあえず回避できつつありますね。

しかし、油断は禁物です。

ここで後手には指してはいけない一手がありますから。

それがこちら。

上図以下、△6二銀(下図)

自然に見える銀上がりですが、これが致命傷になります。

上図以下、▲3三角成 △同桂 ▲2一角(下図)

角交換から浮いた金を狙う▲2一角 で後手は困っています。

上図以下、△4一玉 ▲3二角成 △同玉 ▲4二金(下図)

金を守ろうと玉を寄ると、角をバッサリ切ってから今取った金を使った「送りの手筋」を食らって後手壊滅です。

上図以下、△4二同玉 ▲2二飛成(下図)

先ほどの△6二銀 が壁になっていて明確に悪手となり、序盤早々やらかした感がありますね。

▲2一角 に対し、最善を尽くして受けるなら△3一金(下図)という手だと思いますが、シンプルに▲4三角成 と馬を作られて面白くありません。

なぜこうなったのかと言うと、3二の金や4三の地点に紐がついていないからです。

ほんのちょっとの違いですが駒組みの手順に注意してください。

「中原囲い」が攻略のポイント

上図はお互いに飛車を安定した位置に戻した所です。

先ほどはここで△6二銀 と指して敗勢になりました。

ここでは「銀よりも先に玉を動かす方が無難」です。

中住まいにするのが一般的かもしれませんが、今回は

「中原囲い」

に組む懐かしい形での攻略になります。

上図以下、△4一玉(下図)

まずは玉を寄ります。

こうすれば先ほどの角交換から▲2一角 と打ち込まれる変化は金に紐がついているので何かしら受ける一手を指す余裕があり大丈夫です。

ここからお互いに駒組みをしていきます。

上図以下、▲5八玉 △6二銀 ▲3八金 △5一金 ▲4八銀(下図)

△4一玉~△6二銀~△5一金 と指した上図の形が「中原囲い」です。

安定感があり、意外と玉も遠い優秀な囲いですね。

この形に組むと郷谷さんも昔ながらの「中住まい」に組むことが多いので分かりやすい形に誘導できます。

ここから攻略の基本図まで進めます。

上図以下、△7四歩 ▲3六歩 △7三桂 ▲3七桂(下図)

お互いに右桂を跳ねたこの形が郷谷さん攻略の基本図になります。

ここまでの手順と同じように指せば高確率でこの形になるので、指し手を絞れる横歩取りは攻略しやすい戦法かもしれません。

ちょっと意外な手で疑問手を誘う

ここから横歩取りの定番の一手で攻略が始まります。

上図以下、△8六歩 ▲同歩 △同飛(下図)

△8六歩 の合わせから7六の歩を狙うのがよく見る手です。

上図以下、▲3五歩 △2三歩(下図)

すんなり△7六飛 と横歩を取られてはダメなので▲3五歩 と受けるのも定番の一手です。

ここで△8五飛 と引いて今度は3五の歩を狙うのが本でよく見る手なんですが、ここでAperyが示した△2三歩 が攻略のポイントになる一手になりました。

この手を指すと郷谷さんが高確率で疑問手を指してくるからです。

上図以下、▲5六飛(下図)

2筋は無理だから薄い5筋に目を付けた一手ですが、この飛車を格好の的にして後手が優位を築きます。

上図以下、△8八角成 ▲同銀 △6五角(下図)

この角打ちが▲5六飛 をトガめたApery推奨の一手です。

上図以下、▲2六飛 △7六飛(下図)

強引な飛車交換を狙って後手優勢です。

上図以下、▲7六同飛 △同角(下図)

この局面、先手陣は

・△3六歩 のキズ

・△2九飛 を打ち込まれるスキ

・桂を持たれたら△6六桂 の痛打

などの問題を抱えていますが、後手陣は

・スキの少ない中原囲い

という盤石の体制となり、かなり後手が指しやすい局面になっています。

ここから先手の指し方によっていくつか分岐するので、それぞれ大まかな勝ち方を紹介します。

▲1五角 の対処法

後手優勢になった上図。

ここで郷谷さんがよく指してくるのがこの一手です。

上図以下、▲1五角(下図)

怪しく後手陣を睨む角・・・

この手にはシンプルに対応するのがいいです。

上図以下、△2四歩 ▲同角 △2九飛(下図)

角を2筋に呼んで飛車が当たる形にしてから打ち込むのがシンプルながら強烈です。

以下、▲5一角成 と切ってから▲3九金 や▲3九金打 と指してくる展開が多いです。

いずれも正確に指せば後手優勢になります。

この先の詳しい手順は下記リンクの記事の後半を参照してください。

他にも、角を2筋に呼ぶ△2四歩 を▲同角 と取らずに△8一飛(下図)と打ち込んでくる手もあります。

そうなった場合は下記リンクの記事を参照してください。

▲8二角 の対処法

郷谷さんはここからパッと目に付く角打ちも指してきます。

上図以下、▲8二角(下図)

これはちょっとヌルイ手なのでありがたいかもしれません。

ここから一気に先手陣を攻略します。

上図以下、△8六歩 ▲9一角成 △8七歩成(下図)

歩の垂らしからシンプルな歩成りが間に合います。

以下、8七で銀か金を取って形を乱した後、△7九飛 と打ち込んで後手優勢です。

この先の詳しい手順は下記リンクの記事を参照してください。

▲8一飛 の対処法

ここから単純な飛車打ちも有力な手段です。

上図以下、▲8一飛(下図)

横からの攻めは意外と早いのでこちらも早い手で対応します。

上図以下、△2九飛(下図)

シンプルに飛車を打つのが早い攻めですね。

以下、▲9一飛成 と香車を取ることが多いんですが、△8九飛成 と桂馬を取って△6六桂 の寄せを見せて後手優勢です。

この先の詳しい手順は下記リンクの記事を参照してください。

最後に

きのあ将棋の「郷谷さん(上級)」を「横歩取り△3三角戦法」

で攻略する一連の手順をまとめてみました。

「中原囲い」

にすると20年くらい前の懐かしい手順になりやすく、今回の形に持ち込むことができます。(下図)

ここから王道の攻め筋の△8六歩 から7六の歩を狙い、それを受ける▲3五歩 に△2三歩(下図)と打つのがポイントです。

そうすると高確率で▲5六飛 と指してくるので角交換から△6五角(下図)と打って強引な飛車交換を狙ってください。

ここまでくれば今回紹介した手順のどれかで勝ち切れると思います。

ちょっと変化されても基本的な狙いは同じなので、それぞれの形の攻めを応用して指してください。

バランスを重視する横歩取りの都合上、囲いが弱いのもあり、スパッと決める寄せの練習にピッタリですね。

今回の攻略記事通りに進んだ場合、優勢で入った終盤を勝ち切る練習としてお楽しみください。

さっそく郷谷さんと対局したくなった方は下記リンクからどうぞ。